Im Tafelwerk „Costumes féminins parisiens. Les Ouvrières de Paris ou Grisettes de Paris“ werden die unterschiedlichen weiblichen Berufe individuell abgebildet. Das Werk steht komplett in der Sammlung der Pariser Museen zur Verfügung. Für den zeitgenössischen Betrachter waren die jeweiligen Kostüme, insbesondere aber die Paraphernalia sprechend. Dies vereinfachte die Kommunikation, und jede und jeder konnte auf der Straße gleich eingeordnet werden.

Die Modistin ist aufwändig elegat gekleidet und trägt das wichtigste Symbol ihres Standes, eine große runde Hutschachtel. Eckige Schachteln enthielten in der Regel sonstige Kleidungsstücke, was unmittelbar nachvollziehbar ist: Kleidung konnte und sollte gefaltet aufbewahrt werden, und Kopfbedeckungen waren in aller Regel rund. So erklärt sich auch das Paradoxon, dass der später aufkommende „Chapeau Claque“ in einem flachen eckigen Karton aufbewahrt wurde. Er gehört zu den Hüten, ist aber klappbar (faltbar). Außerdem konnten die flachen Kartons i.d.R. mittels eines einfachen Mechanismus in hohe Kartons umgewandelt, aufgeklappt werden, was mit runden Kartons nicht möglich gewesen wäre.

Die Strohhut-Händlerin trägt ihre Ware offen in der Hand. Es bleibt unklar, ob dies der Größe des Hutes geschuldet war. Sie ist schlicht und einfach gekleidet und trägt selbst keinen Strohhut. Strohhüte wurden in spezialisierten Manufakturen hergestellt und waren insofern Handelswaren, die weiterverkauft wurden. Der hier gezeigte Hut ist entsprechend auch ungeschmückt und diente vermutlich als „Halbfabrikat“, als Material für eine Putzmacherin.

Die Hauenmacherin trägt ein ganzes Bündel ihrer Hauben in der rechten Hand, überraschenderweise gleichzeitig im linken Arm einen Hut, der offensichtlich nicht zum Angebot gehörte. Da sie auch eine Haube trägt, könnte es sein, dass sie diese nur zu Werbezwecken aufgesetzt hat und sonst besagten Hut trägt. Hauben waren eher häusliche Kopfbedeckungen, die draußen zu tragen auch für eine Haubenmacherin ggf. unschicklich war.

Die. „fahrende Weißnäherin“ – besser kann ich „Lingère ambulante“ nicht übersetzen – wird beim Anbieten, vielleicht sogar beim Ausrufen ihrer Ware gezeigt. Es handelt sich um genähte Kappen bzw. Mützen, die bspw. beim Schlafen getragen wurden und zu Wäsche gehörten, also genau dem Teil der intimeren Kleidung, für die eine Weißnäherin zuständig war. Es ist sicher auch humoristisch gedacht, dass ausgerechnet eine Wäscheverkäuferin ihre Ware so öffentlich ausstellt und anbietet. Überraschend ist die Hutschachtel, die hier nicht wirklich passt und vielleicht zum Humor der Situation beitragen soll.

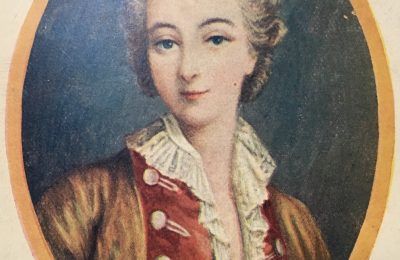

Die Hutmacherin trägt eine Kopfbedeckung, die zuzuordnen mir schwer fällt. Sie wird in einer häuslichen Umgebung gezeigt, symbolisiert durch eine Fußbank, die hier keine sinnvolle Funktion hat. Sie bearbeitet den Innenteil eines Zylinders, vielleicht das Futter. In Deutschland wäre diese Abbildung nicht erschienen, hier waren die Hutmacher, der alten Zunft- und Handwerkstradition folgend, immer männlich

Die Bilder wurden von Georges-Jacques Gatine (1773-1841 ?) nach Zeichnungen von Louis-Marie Lanté (1789-1838 ?) gestochen. Sie erschienen in einzelnen Lieferungen zwischen 1817 und 1827. Insgesamt umfasste die Sammlung 47 unterschiedliche Berufsdarstellungen:

- 1. Petite Bourgeoise – Kleinbürgerin

- 2. Demoiselle de Boutique – Ladenverkäuferin

- 3. Écaillère – Austerhändlerin

- 4. Blanchisseuse – Wäscherin, Bleicherin

- 5. Femme de Chambre – Zimmermädchen

- 6. Couturière – Schneiderin

- 7. Modiste – Modistin

- 8. Lingère – Wäsche…

- 9. Fleuriste – Floristin

- 10. Brodeuse – Stickerin

- 11. Cuisinière – Köchin

- 12. Bonne – Kindermädchen

- 13. Mercière ambulante – Kurzwarenverkäuferin

- 14. Marchande de Chapeaux de paille – Strohhuthändlerin

- 15. Boutiquière – Ladenbesitzerin

- 16. Servante de Traiteur – Serviererin

- 17. Marchande de Toiles – Tuchverkäuferin

- 18. Cordonnière – Schuhmacherin

- 19. Élève d’une Ecole de Chant – Schülerin einer Singschule

- 20. Marchande de Plaisir – Prostituierte

- 21. Crémière – Milchverkäuferin

- 22. Repasseuse – Büglerin

- 23. Servante de Bains – Badefrau

- 24. Fayencière – Porzellanhändlerin

- 25. Cantinière de la Garde Nationale – Kantinenbetreiberin

- 26. Couturière en Corsets – Korsetschneiderin

- 27. Blanchisseuse de Dentelle – Spitzenbleicherin

- 28. Tricoteuse – Strickerin

- 29. Bonne d’Enfant – Kinderfrau

- 30. Ouvreuse de Loge – Logenwärterin

- 31. Élève-peintre – Malschülerin

- 32. Élève d’une école de danse – Tanz/Balletschülerin

- 33. Servante-maîtresse – Kammerdienerin

- 34. Chapelière – Hutmacherin

- 35. Mercière – Kurzwarenverkäuferin

- 36. Lingère ambulante – fahrende Wäscheverkäuferin

- 37. Tresseuse de cheveux – Zopfflechterin

- 38. Marchande à Toilette – Gebrauchtkleiderhändlerin

- 39. Maîtresse Lingère – Wäscheverkäuferin

- 40. Ouvrière en Capotes – Haubenmacherin

- 41. Plumassière – Federmacherin

- 42. Bijoutière – Schmuckverkäuferin

- 43. Marchande de Bonbons – Bonbonverkäuferin

- 44. Tabletière -Spielverkäuferin

- 45. Artiste Dramatique – Schauspielschülerin

- 46. Petite-Maîtresse – „Putzdämchen“, „geschniegeltes und gebügeltes Frauenzimmer“ (Übers. Sachs Villatte)

- 47. Bouquetière du boulevard Italien – Verkäuferin kleiner Blumensträuße

Insgesamt handelt es sich um ein Panoptikum weiblicher Berufe vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Es wird noch einmal deutlich, dass Frauen nicht nur am heimischen Herd und im Kreise der Familie tätig waren, sondern in vielerlei Tätigkeiten. Im weiteren Verlauf des Jahrhunderts kamen aufgrund der Industrialisierung noch viele weitere – i.d.R. schlechtbezahlte – Tätigkeiten hinzu. Die berufstätige Frau war in den Gesellschaftsschichten unterhalb des Bürgertums Normalität.

© Copyright Anno Stockem 2025

Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, melden Sie sich gerne zum Newsletter von ansto.de an!