Die Veröffentlichung eines seinerzeit noch unveröffentlichten Werkes von Balzac ist immer interessant. In diesem Falle macht außerdem der Titel neugierig: „La Modiste“, also „Die Putzmacherin“. Aber der Reihe nach! Die Zeitung „le Carrefour“ warb auf dem Titelblatt mit dem Hinweis: „Un inédit de Balzac: La Modiste“.

Das erforderte natürlich weitere Lektüre, und richtig fand ich die Erzählung im Innenteil komplett abgedruckt. Es handelte sich um einen „Vorabdruck“, mit dem Hinweis, dass Bernard Grasset, Inhaber des gleichnamigen Verlages, eine Sammlung bislang unveröffentlichter Erzählungen veröffentlichen würde. Darunter sei auch „La Modiste“, ein Stück, das wahrscheinlich ca. 1830 geschrieben worden sei, kurz nach Abschluss der „Scènes de la vie privée“, einem der wichtigsten Werke Balzacs.

Das Büchlein erschien in kleiner Auflage; die Erzählungen (inwieweit es sich wirklich um Fragmente handelt, ist nicht nachzuvollziehen) wurden auch in Band 12 der Pleiade-Ausgabe aufgenommen, sind aber sonst nirgends zu finden. Ich habe den Text von „La Modiste“ in einem PDF neu zusammengestellt (s.u.).

Genug der Vorrede. Erzählt wird im Grunde eine Auseinandersetzung zwischen einem adligen Militär der Kavallerie und einem Mann des Volkes. Beide sind Gäste in einem bekannten Ausflugslokal in der Nähe von Paris, in dem gegessen, getrunken und getanzt wird. Auch ein paar Zimmer werden vermietet. Der von mir als „Kavallerist“ übersetzte „chevau-léger“ gehörte zur leichten Kavallerie. Dazu findet sich bei Wikipedia die Erläuterung, dass die chevau-léger zu den Haustruppen des Königs gehörten. Die Einheit wurde 1787 aufgelöst, justamente dem Jahr, in dem die Geschichte spielt. Er ist in Begleitung der schönen Mademoiselle Alexandrine, von der wir im Laufe der weiteren Erzählung erfahren, dass sie die erste Arbeiterin bei Madame Bertin ist. Allen Leserinnen dürfte damals klar gewesen sein, dass es sich um die vielleicht berühmteste Modistin aller Zeiten handelte, Rose Bertin, die für Marie Antoinette arbeitete und als „Ministerin der Mode“ bezeichnet wurde. Ganz offensichtlich also auch jemand, der im weitesten Sinne königstreu war.

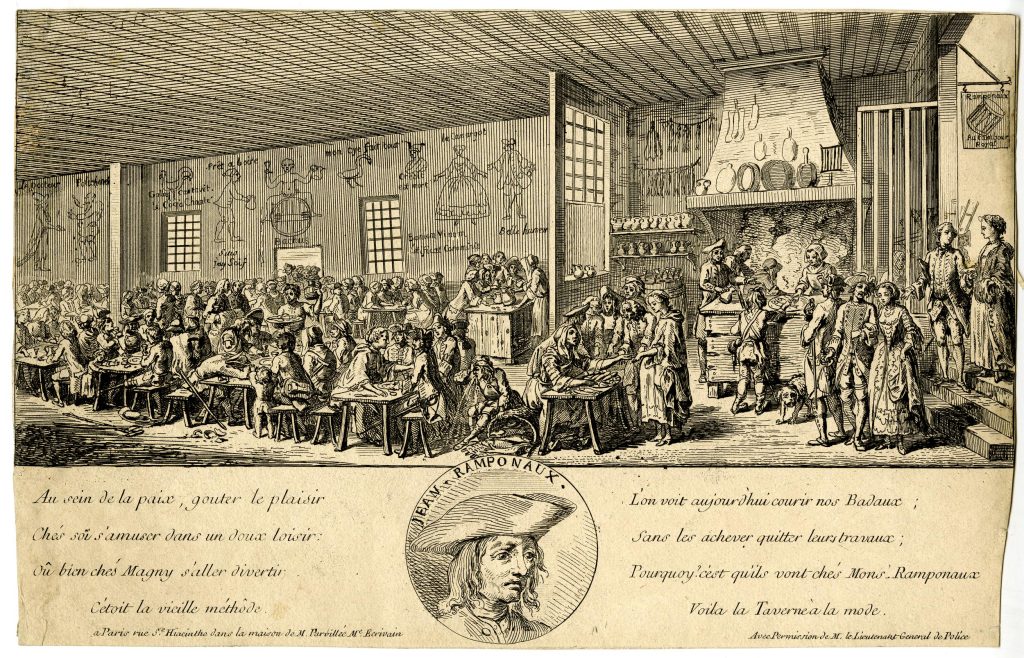

Die Szene spielt bei „Ramponneau„, der im ersten Teil der Erzählung ausführlich beschrieben wird. Ein wohlgelittener Ehrenmann, bescheiden und allseits bekannt und beliebt in allen Gesellschaftsschichten, der zum Zeitpunkt der Geschichte seinen Zenit bereits überschritten hatte, besagtes Ausflugslokal betrieb und ansonsten Weinhändler war. Sein Motto: „Vous avez vu mon enseigne : le soleil lui pour tout le monde“. Die Sonne scheint für uns alle.

Zum Lokal habe ich zwei Abbildungen gefunden, die einen lebhaften Einblick von diesem „Café“, das auch als „Taverne“ oder „Cabaret“ bezeichnet wurde, geben. Ein Gartenlokal, eine Art Biergarten, ein Ausflugslokal mit etwas lockeren Sitten, es sind Pärchen beim Turteln zu sehen, wilde Gelage und Streitereien.

Der Gegenspieler des Kavalleristen ist eine schillernde Persönlichkeit, die in der Geschichte „Benoît L’Exempt“ genannt wird. Ein „Exempt“ war laut Wikipedia ein militärischer Rang zwischen Unteroffizier und Offizier. Der Rang wurde (für die „Marechaussee“) in Frankreich 1778 abgeschafft, ein Teil wurde degradiert zu Wachmeister, ein Teil befördert zum Unterleutnant. Diese „Marechaussee“ war eine Einheit berittener militärisch organisierter Sicherheitskräfte. Der „Exempt“ der Geschichte hat also einen unbekannten Rang, es ist zunächst unklar, wohin er gehört. Gleichzeitig heißt „Exempt“ so etwas wie „der Befreite“, und seine Rolle wird von Balzac erklärt als die eines Mannes, der sich ganz frei immer wieder gegen Autoritäten wendet, Streitereien vom Zaume bricht und dabei i.d.R. siegreich bleibt.

Damit sind die Grundzüge des Konfliktes klar. In allen Einzelheiten soll die Geschichte hier nicht nacherzählt werden; die wunderbaren Beschreibungen Balzacs mag man sich im Original oder der Übersetzung zu Gemüte führen. Benoît l’Exempt sucht jedenfalls Händel mit dem zunächst friedlichen Kavallerist, der insbesondere von seiner Begleiterin gebeten wird, einem Streit aus dem Wege zu gehen. Sonst sei es um ihre Position bei Madame Bertin geschehen. Beim Tanz kommt es aber doch zu Rempeleien, der Kavallerist zieht seinen Säbel, es kommt zum Handgemenge. Alexandrine ruft nach der Polizei, die dann Benoît l’Exempt verhaftet und ins Gefängnis bringt, nicht zuletzt aufgrund Alexandrines erfundener Geschichte einer Majestätsbeleidigung.

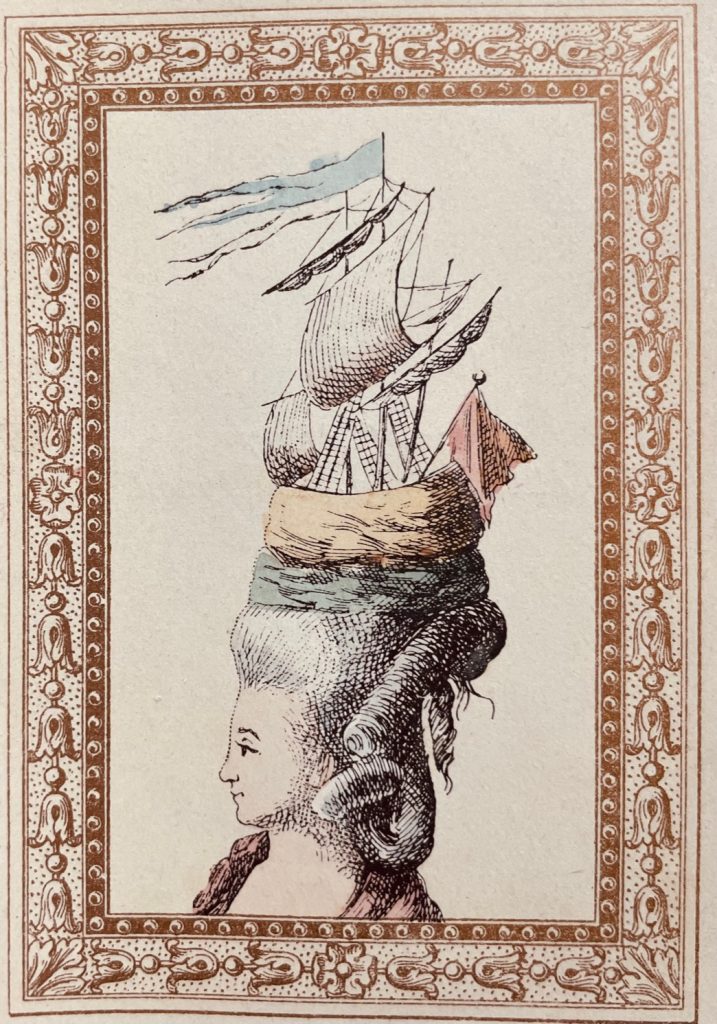

Warum nun die Erzählung „La Modiste“ heißt, erschließt sich zunächst nicht. Wir wissen, dass sie eitel war, sich unter den eher einfachen Gästen der Wirtschaft als besonders attraktiv wahrnahm und sich einerseits aus diesem Grund dort wohlfühlte. Andererseits war sie als Angestellte von Madame Bertin – wenn auch als „kleine Arbeiterin“ beschrieben – eigentlich einer anderen Klasse zugehörig, und sie fürchtete wohl nicht zu Unrecht, dass ihre Anwesenheit beim Ramponneau nicht gebilligt worden wäre. Sie ist modisch gekleidet mit einem (modernen) Seersucker-Rock und mit einem Kopfputz in Form einer Kutsche; solche aufwändigen Kreationen waren ein Markenzeichen von Madame Bertin und damals sehr en Vogue am Hofe. Nach Balzac gehörte sie „à cette classe respectable de jeunes filles dont les doigts innocents façonnaient artistement, à cette époque, les bonnets à la Belle-Poule et les immenses constructions dont les dames de la cour et de la ville chargeaient leurs petites têtes.“ Ein solches Bonnet findet sich abgebildet bei Octave Uzanne, über den ich bereits hier (La Parure Excentrique) geschrieben habe; daneben noch ein weiterer ähnlicher Kopfputz aus derselben Veröffentlichung. Wie dann die Version mit einer Kutsche ausgesehen hat, kann man sich lebhaft vorstellen.

Der „Exempt“ versäumt es nicht, den Kopfputz auf die Schippe zu nehmen, und stört das Essen des Kavalleristen mit seiner jungen Modistin, das wohl eher in traulicher Zweisamkeit verbracht werden sollte. Auf den Abbildungen des „Café Ramponneau“ finden sich durchaus Szenen menschlicher Annäherung abgebildet.

Alexandrine versucht zunächst, einen Konflikt zwischen ihrem Kavallerist und dem „Exempt“ zu vermeiden. Das gelingt ihr zwar nicht, sie kann aber durch ihre Falschaussage den Ausgang der Geschichte maßgeblich beeinflussen. Und damit wird ein Konflikt zwischen zwei unterschiedlichen Haltungen, zwischen Oben und Unten, Offizier und Volk, letztlich nicht direkt in einer handgreiflichen Auseinandersetzung entschieden, sondern durch das Anrufen einer Staatsmacht, die wiederum aufgrund einer falscher Aussage gegen das Volk entscheidet.

So wäre zumindest eine mögliche Lesart. Es gibt sicher noch viele andere, und es wurde mir erneut klar, wie viele Hintergrundinformationen, wie viel Wissen über die kulturellen Hintergründe es braucht, um eine solche Geschichte auch nur annähernd einordnen zu können.

Hier der Text von „La Modiste“ als pdf

© Copyright Anno Stockem 2025

Literarische Bearbeitungen der Putzmacherei:

- D’Anspach, Maria: La Modiste. Paris 1841

- Balzac, Honoré de: La Modiste. Paris 1950

- Bazin, René: Aus ganzer Seele. Der Roman einer Modistin. Köln o.J.

- Castanié, François: Royales Amours d’une petite Modiste (Madame du Barry). Paris 1913

- De Genlis, Madame de: La marchande de Modes, Comédie. in: Theatre à l’usage des jeunes personnes“ von Madame de Genlis, 4. Band. Paris 1781

- Duncker, Dora: Die Modistin. Novellen und Skizzen. Berlin 1894

- Eichler, Ludwig: Berlin und die Berliner. Die Putzmacherin. Berlin 1841

- Flügge, Heinrich: Der Graf und die Putzmacherin. In: Der Humorist. August 1847

- Hansen, Frieda: Die Lehrzeit der Putzmacherin Frieda Hansen 1929-1932

- Hopkins, William B.: Milliner to a Mouse. A Capital Chat 1903

- Humphreys, Eliza: Vanity – The Confessions of a Court Modiste 1901

- Kotzebue, August von: Die hübsche kleine Putzmacherin. Berlin 1805

- Langlade, Émile: La Marchande de Modes de Marie-Antoinette, Rose Bertin. Albin Michel, Paris o.J. (1911)

- Lauwick, Hervé: L’amour et la modiste. La Renaissance du Livre. Paris 1926

- Lyser, Johann Peter: Die arme häßliche Putzmacherin. In: Der Humorist. Oktober 1847

- Rowcroft, Charles: Fanny the little Milliner or The Rich and the Poor. Smith, Elder & Co., London 1846

- Schlägel, Max: Die Putzmacherinnen. Berlin 1871

- Taffetas, Hester: Recollections of Mrs. Hester Taffetas, Court Milliner and Modiste, during the Reign of King George the third and his Consort Queen Charlotte. Edited by her Granddaughter. 1859

- Thompson, Georg: Käthchen Castleton, die schöne Putzmacherin, oder Die Schicksale eines jungen Mädchens im niederen Lebensstande, die an einem Tage zugleich Frau und Wittwe wurde. C. Holbrook, New York 1853

- Weiße, Christian Felix: Die Putzmacherin, oder: Sieg der Tugend über Vorurtheile. In: Becker, Wilhelm Gottlieb: Erholungen. Berlin 1796

- Woods, Caroline: Otis, Belle: The Diary of a Milliner. Hurd and Houghten, New York 1867

Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, melden Sie sich gerne zum Newsletter von ansto.de an!